In riva al mare

Assorta nei miei pensieri, seduta su un muretto, a San Cataldo, di fronte al Molo di Adriano, osservavo il mare in tempesta: onde grigie, scure, minacciose, sovrastate da schiuma bianca, sembrava volessero venirmi addosso. Attratta da quello spettacolo meraviglioso, non avevo avvertito una presenza umana alle mie spalle, che, con fare quasi premuroso, mi chiese cosa facessi lì, sola e a quell’ora insolita del mattino. Ebbi dapprima un sussulto di paura, poi osservai attentamente e quasi con fiducia quell’uomo che aveva sentito il bisogno di interessarsi a me.

Gli risposi che non conoscevo le vere ragioni di starmene lì in silenzio, ma, nello stesso tempo, sovrastata dal borbottio del mare.

Fece un sorriso, come se comprendesse il mio stato d’animo; poi d’un tratto, come se volesse svegliare la mia anima, la mia mente, tutta me stessa, mi chiese se conoscessi la storia di San Cataldo, del Molo di Adriano e di una bellissima zona naturalistica distante pochi metri denominata “Li Punzi”. Risposi che non conoscevo nulla di tutto quanto avesse elencato e si propose come cicerone.

Accettai di ascoltarlo, anche se non ne avevo alcun voglia, perché temevo di offenderlo se non fossi riuscita a prestare almeno un po’ di attenzione, anche perché capii subito che doveva essere una persona colta.

Cominciò così, la narrazione storica di quei luoghi.

A San Cataldo, disse, nel II secolo d.C. esisteva uno dei porti più importanti del Mediterraneo: Porto Adriano, citato anche dallo storico e viaggiatore greco Pausania che nei suoi scritti lo definiva “un porto artificiale per le navi, opera dell’imperatore Adriano”.

Tenne a precisare che la storia di San Cataldo, San Catautu in dialetto leccese, è arrivata a noi in modo piuttosto frammentario, e spesso contraddittorio.

Gli chiesi cosa avesse spinto in particolar modo l’imperatore a costruire proprio lì il molo.

Mi spiegò che la posizione strategica, in prossimità dell’insenatura dell’attuale Marina di San Cataldo, nei pressi del Faro, a pochi km dalla prosperosa Lupiae, rendeva possibile il controllo dei traffici marittimi di merci, gli scambi tra i popoli del Mediterraneo e rappresentava un punto di approdo per i marinai che attraversavano il basso Adriatico.

Lo stesso Pausania, infatti, riferisce che la struttura portuale, in caso di forte tempesta, doveva fornire un ancoraggio sicuro alle imbarcazioni che solcavano il mare fra Brindisi e Otranto, ponti naturali tra Oriente e Occidente. Qui dovevano convergere le strade che dalla città romana arrivavano verso il mare.

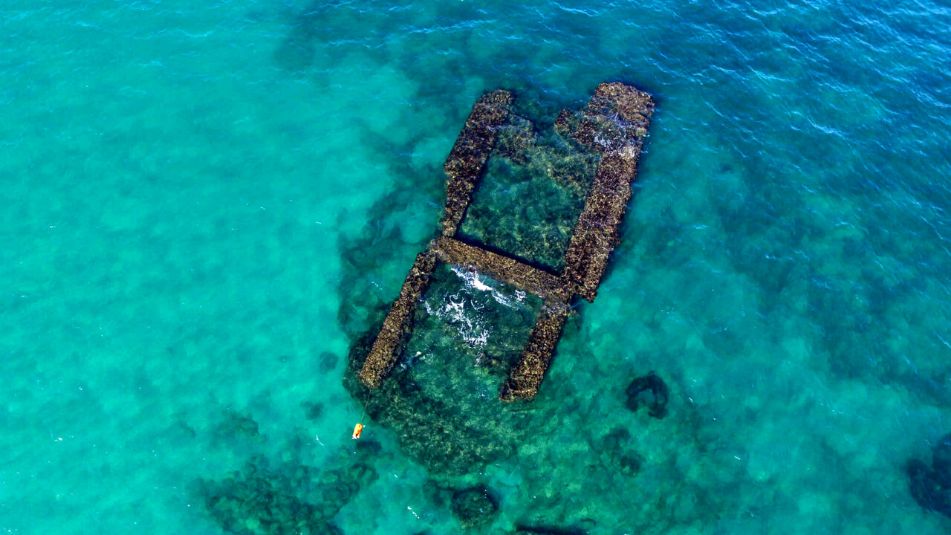

Proseguendo nella sua narrazione, che nel frattempo aveva risvegliato, non solo la mia curiosità, ma soprattutto il mio interesse, il mio Cicerone personale, così decisi poi di chiamarlo, mi fece notare come della originaria e imponente struttura del Porto, fossero ancora chiaramente visibili, fuori dall’acqua, blocchi regolari, quasi squadrati, ricoperti di vegetazione marina e calcare; mentre la parte a nord del faro, sommersa sul fondo del mare, rappresenta una fondamentale testimonianza della storia del nostro territorio e del passato dell’antica Roma. E per questo, aggiunse, dovrebbe essere completamente recuperata.

Al periodo romano appartengono anche una struttura a grandi blocchi e la cosiddetta “Chiesa sommersa” intagliata su una prominenza del banco roccioso, che il Mare Adriatico ha incorporato non molto lontano dal molo di Adriano. Molte leggende sono sorte attorno alla “Chiesa sommersa”, si parla addirittura di un calice d’argento trafugato e di utensili preziosi scoperti o pare anche venduti dai vecchi pescatori.

Nel corso della sua narrazione, Cicerone, precisò che in origine Porto Adriano era un porto all’avanguardia con una struttura robusta e imponente, come è testimoniato sia da Cosimo De Giorgi che descriveva i resti dell’antica banchina portuale come “un rudero venerando dell’antichità: voglio dire un muro mezzo diroccato e coperto di sabbia che parte dal continente dietro la cappella di San Cataldo e si interna nel mare in direzione di levante…lungo 64 metri e largo 17 fra le due parti esterne, formate da massi giganteschi di pietra squadrata… si elevava per circa 3 metri sul mare, ed aveva le sue belle colonnine d’ormeggio in marmo e granito” che dalle fonti d’archivio ottocentesche in cui si fa riferimento alla presenza di “barre di ferro” utilizzate per rendere solidali i blocchi del molo antico.

Con grande enfasi mi raccontò come Porto Adriano ebbe una enorme influenza sullo sviluppo economico e culturale del territorio e come la fine dell’Impero decretò il suo oblio e lo stato di totale abbandono in cui fu ridotta anche la parte circostante che cadde in uno stato di degrado, abitato solo dalle zanzare e dalle rane che proliferavano nelle paludi attorno.

Nei secoli successivi chi si avventurava a San Cataldo poteva notare la struttura portuale e testimoniare solamente l’esistenza di un punto d’approdo ancora funzionante sotto il periodo bizantino e normanno. In un documento del re Roberto d’Angiò del 1339 viene specificato che San Cataldo “non era un porto ma una piccola rada”. La sua funzionalità è attestata ancora in un Liber peregrinationis in cui si narra dello sbarco nel porto di San Cataldo avvenuto nel 1395 da parte di un gruppo di pellegrini di ritorno dalla Terra Santa.

Solo con Maria d’Enghien il porto ebbe un periodo di ripresa, perché la contessa fece costruire nelle vicinanze una torre; nel corso del Cinquecento è poi documentata una fervente attività commerciale del Porto, che si trasformò in un presidio marino del Regno di Napoli.

Aggiunse che Mario Cazzato nel suo Il Porto di San Cataldo e la sua Torre tra ‘400 e ‘500 sostiene che “notizie di una torre di difesa a S, Cataldo esistono a partire dal 1409 e che il porto diventa uno scalo frequentatissimo specialmente da veneziani e fiorentini ma anche ebrei, si commerciava di tutto e continuò per tutto il Cinquecento. E in questo secolo fu rifatta a modo di castelletto l’antica torre, completata nel 1568. Era una struttura complessa e comprendeva diversi ambienti che venivano affittati per lo stoccaggio dei materiali da esportare. Si trovava all’incirca dove fu realizzato il faro.

Per questi due secoli il porto costituì una fonte di ricchezza continua per la città. Il ritrovamento in acqua di anfore e altri oggetti legati al mare, nonostante i continui insabbiamenti e i forti venti che spesso disturbavano la navigazione, testimonia che lo scalo portuale di San Cataldo veniva ancora utilizzato, durante il Medioevo e nel corso del Cinquecento”.

Per tutto il XVII secolo, il porto fu utilizzato prevalentemente per il trasporto dell’olio prodotto in provincia di Lecce; poi, venuto meno il commercio navale, il porto fu abbandonato e nel 1800 diventò, “una semplice ed aperta spiaggia, esposta a tutte le intemperie”.

Mi fece, inoltre, notare come su alcuni blocchi del molo si intravedessero delle lettere, L e C, una piccola imbarcazione a vela e la parola OTIS, ma che purtroppo non era possibile sapere se risalissero all’epoca del Porto.

Interruppi a questo punto il racconto appassionato e triste allo stesso tempo, per chiedere al mio interlocutore cosa avesse trasformato San Cataldo in una emergenza ambientale.

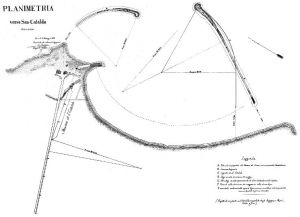

Mi spiegò, quasi con un nodo alla gola, che la malaria e l’impaludamento costiero avevano impedito qualsiasi forma di sviluppo in quella zona citando il Galateo che, alla metà del ‘500, descrive come «grassa e malsana» la zona di San Cataldo, in stato di abbandono e degrado con terreni che, circa tre secoli dopo, ancora «esalano pestiferi miasmi» e «rendono l’aria assai malsana e la campagna diserta di abitatori e povera di coltura» come precisa l’ingegnere Ferdinando Primicerio nella relazione per la costruzione del nuovo molo, avvenuta tra il 1901 e il 1908.

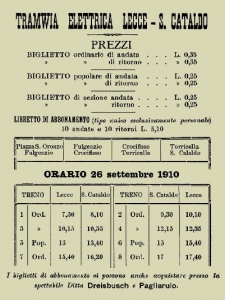

Nella seconda metà dell’Ottocento, l’Amministrazione Comunale di Lecce si pose come obiettivo primario, il recupero del vecchio Porto Adriano poiché nel frattempo era stata anche realizzata una linea di tram elettrico che metteva in comunicazione la città con la rada.

Lo interruppi nuovamente per chiedergli perché ormai quella zona da tempo si chiamasse San Cataldo. Mi raccontò che secondo una leggenda deriva dal nome di un monaco irlandese, Cataldo, che, tornando da Gerusalemme, naufragò in quest’area e si salvò miracolosamente. In ricordo di questo avvenimento, si dedicò la zona a questo monaco.

A questo punto, poiché si era fatto tardi, decisi di interrompere quella interessantissima, per me, conversazione e gli chiesi la disponibilità di incontrarci il giorno dopo per completare la narrazione. Accettò la mia proposta, anzi mi promise che mi avrebbe fatto una sorpresa.

La mantenne!

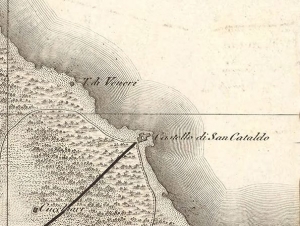

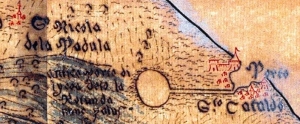

Aveva portato alcune immagini e foto, tra cui la fotocopia di una mappa originale aragonese disegnata alla fine del XV secolo, custodita nella Biblioteca Nazionale di Francia, in cui è indicata la fortezza medievale. Mi mostrò, poi, anche l’immagine tratta dall’Atlante geografico del Regno di Napoli redatta da Antonio Rizzi Zannoni nel 1812, dove ancora si leggeva Castello di San Cataldo. Oggi dello splendore di questa fortezza medievale restano solo pochi resti quasi invisibili, distrutti dal tempo e dall’inciviltà.

A tal proposito, Armando Polito in un articolo pubblicato nel 2017 su Fondazione Terra d’Otranto dal titolo Lecce: il porto di S. Cataldo era così al tempo di Adriano? scrive: “Guardando verso il mare, l’imboccatura del porto vero e proprio (Porto S.to Cataldo) mostra sulla punta della riva sinistra una struttura fortificata piuttosto complessa, una sorta di castello; sul versante opposto una torre. A non molta distanza dal presunto castello e dalla torre si vedono, rispettivamente, case sparse e un vero e proprio nucleo abitato (per via della costruzione che, con una croce in cima, dunque una chiesa, si eleva sulle altre). L’insenatura del porto continua con una specie di canalone che porta ad un bacino perfettamente circolare; l’uno e l’altro hanno i bordi troppo netti per essere strutture naturali. Accanto al bacino si legge (vera e propria didascalia) antico porto di Lycca deto la Rotunda nunc palus e poco più sopra S.to Nicola dela Padula”.

Il mio Cicerone riprese il discorso, sostenendo che, come previsto dal progetto esecutivo, tra il 1901 e il 1908 fu finalmente realizzato un nuovo molo che si spingeva in mare in due tratti rettilinei per una lunghezza complessiva di circa 190 metri. Al di sopra delle fondazioni fu realizzato un muraglione alto circa 3.50 m, con blocchi squadrati; nella parte interna il muro era affiancato da una banchina transitabile che si collegava alla via rotabile che si congiungeva con la strada per Lecce.

Purtroppo, aggiunse, come riportato anche da un articolo del Corriere Meridionale del 1905, “Il Porto Adriano ostruito dalle alghe”, durante i lavori, si verificò nella rada un accumulo di alghe di proporzioni tanto che il Comune decise di far sgomberare la rada dalle alghe marine e di provvedere alla manutenzione della spiaggia nella stagione balneare. Tutto ciò, ammise, causò la demolizione di una parte del molo antico allo scopo di aprire un varco per evitare quindi il ristagno delle alghe. Questo, insieme al mancato rispetto delle scadenze contrattuali, al fine di portare a termine il progetto, costrinse il comune di Lecce a chiedere il sostegno prima della Marina Militare, poi del Ministero dell’Agricoltura. Il Ministero, però comunicava che non poteva essere emanato nessun provvedimento speciale per trasformare Porto Adriano in un porto specializzato per la pesca.

Cicerone continuò a raccontarmi i suoi ricordi: nel 1963 il progetto per recuperare il molo novecentesco e restaurare la banchina ed il muraglione di protezione fu respinto.

Tutto cadde nuovamente nel più totale abbandono ed oblio.

I suoi occhi, però, brillarono quando cominciò a ricordare che non molto tempo prima, grazie all’interessamento degli abitanti di San Cataldo, si notava una certa ripresa nella località marittima, località antica degna di rispetto e conoscenza per Storia e Religione.

Nel luglio del 2016, alla presenza di S.E. Domenico D’Ambrosio Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Lecce che ne ha curato la prefazione, fu presentato il volume “CATALDUS. Il Santo della marina di Lecce”, di don Corrado Serafino, parroco della Marina di San Cataldo. Don Corrado Serafino racconta non solo la storia del Santo ma anche e soprattutto, “la storia tutta umana sulla comunità cristiana che ne ha animato e custodito la vita con testimonianze dirette che ci fanno comprendere che lo spazio ed il tempo sono le dimensioni dell’operare umano e che l’armonia, così come la pace, la felicità e, in una parola, la beatitudine, è appannaggio della gente… di buona volontà”.

Cicerone concluse augurandosi e auspicando che San Cataldo potesse tornare ad essere “la marina dei leccesi” per eccellenza, perché ne ha le caratteristiche e i requisiti: chilometri di lungomare transitabili agevolmente a piedi o in bicicletta, il suo romantico faro, a ricordo dello storico approdo offerto ai naviganti, i resti di un porto antico che deve essere valorizzato a testimonianza della storia del nostro territorio.

Salutai il mio occasionale amico, contenta e soddisfatta di aver appreso una parte della storia di Lecce a me completamente sconosciuta.

Gilda Papadia

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!